![]()

2012年1月26日

第3回 レイブル就労モデル検討会議会議レポート

REPORT 02企業からの見解

企業の皆様から、支援団体からの就労モデルについての話し合いを始める前に、様々な不安要素や疑問点が投げかけられた。

「この問題は、企業さんお願いします!ではなく、レイブル自身の働くための基礎力の養成や地域・家庭・教育現場など若者を取り巻く全ての生活環境・キャリア教育環境など多方面からの改革なくしては本質的な解決に向かわない。」

「企業は営利目的が第一。若者を育てていくことを優先的に考えて働いていくなんて、現段階ではまだまだ想像できない。」

「わたし自身も、まわりの中小企業も、まわりはみんな人手不足や離職率の高さで悩んでいる。そんな中、一方でこのような働きたくても働けない人がいる。このようなミスマッチ状態をどう解消していけばいいのだろう?」

「適職なんてすぐには見つからないのが当たり前。仕事を“選り好み”している実態も否定できないのでは?」

「どんな人間でも、怠け者ならば一緒に働きたいとは思わない。でも、がんばりたいんだ!という強い想いがあるならその気持ちを大事にして勇気を出してほしい。」

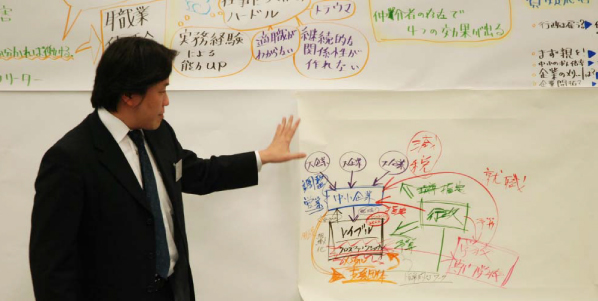

4つのグループに別れ、どのような方法や形態があればレイブルの就労が実現していくのか。企業の姿勢や実態を踏まえ、さまざまな意見が交わされた。

■ Aグループのご意見:雇用の意志はある。若者の実態を事前にしっかりと把握したい。

「自社で働く・働こうとする人の、取り柄や長所を見つけてその人に合った仕事を与え成長を応援し、そして利益を生み出すことが経営者の役割だ。」との声が挙った。縁故就職のような形で、支援団体がしっかりとレイブル個々のパーソナリティやスキルレベルを企業に足を運んで伝えることの重要性が発表された。

「このようなことが得意で、こういうことは苦手だけど、こういう仕事があればこう成長していける。」といった個人の実態を企業に売り込み、「その子自身を応援していこう。」という気持ちを引き出すような働きかけをしていくことが大切。

■ Bグループのご意見:特例子会社の設立は、企業にとってもメリットがある。

企業は、利益や会社自身が循環していくことを第一に考える。いわゆる「お願い」で就労を促すのではなく、企業へメリットを示し提供することは絶対的に必要である。

マニュアル化できるようなルーティンワークや事務作業などは、どの企業においても必ず発生してくる仕事。第2回レイブル就労モデル検討会議の中であがった「特例子会社の設立」は、有意義だと感じる。

レイブルのネットワークを形成する子会社を設立し、各企業からルーティンワークや事務作業などを請け負う。その仕事をレイブルがこなす中で、スキルアップや社会人基礎力を培い実際の雇用に向けてステップアップしていくことができる。学校などの教育機関とも連携し、早期段階からの職業教育としても活用できるとなお良い。

■ Cグループのご意見:レイブルと企業のニーズのマッチングの重要性

働きたいというレイブルのニーズと、受け入れ企業のニーズをマッチングすることが大事だと考える。企業は、職場定着や生活レベルでの支援などまでは手厚くフォローはできないため、そこの役割を支援団体が担いサポートを保証していくことを望む。企業が手が回らない部分を、支援団体がしっかりサポートに入っていく体勢が必要。

その際に大事なことととして、第1に企業開拓は必ず足を運んで実施し、きめ細やかにニーズをヒアリングし提案すること。第2に、行政の助成やレイブルのフォローに入る自社スタッフの人権費が提供されるなどのメリットを示すこと。第3に、職場定着や適応に関する手厚いフォローを継続して行うこと。

レイブルだけでなく、レイブルの成長に関わる既存スタッフに対してもひとりひとり個別のサポート体勢を築き、さまざまな場面での丁寧な対応を実現すること。レイブルだけでなく、企業全体を総合的にサポートしていくんだという視点が必要である。

■ Dグループのご意見:レイブルへの理解

どうしても自分の就職活動経験から見てしまうので、どうしてレイブルという若者が生まれたかということへの認識がまだ出来ない。正直なところ、厳しい目で見てしまうところは否定できない。人事部の担当者だけではなく、職場の同僚や上司、幹部、社長など会社全体から理解をしてもらえるようにしないと本質的なサポートは難しい。受け入れる側の体勢づくりの重要性をしっかり認識し、レイブルの実態をしっかりと説明してほしい。レイブルの数だけ存在する支援の在り方(バリエーション)を共有してほしい。